人物專訪|謝婷瑄 Emily

「我就是一個 35 歲、沒有穩定工作的女生。」Emily 學姊落落大方地說。

「沒有穩定工作說不定有穩定收入喔!😉」她從容笑著,俏皮補充。

聽到這樣的自我介紹,你是否也忍不住會脫口而出:「哇!」在社會期待的劇本裡,35 歲的女性似乎應該要擁有穩定的工作、生活,甚至是家庭。成功,彷彿有一套既定公式,但到底什麼才叫成功?若沒有按照公式走,難道人生就是失敗的嗎?

Emily 的故事,或許會給你一個截然不同的答案。她從失戀的低谷啟程,一路跑向自由與自我實現的道路。現在就跟著 VIGHT,一起走進 Emily 的人生篇章,認識真實又獨特的她。

從「粗粗」到「學姊」,與運動的緣起

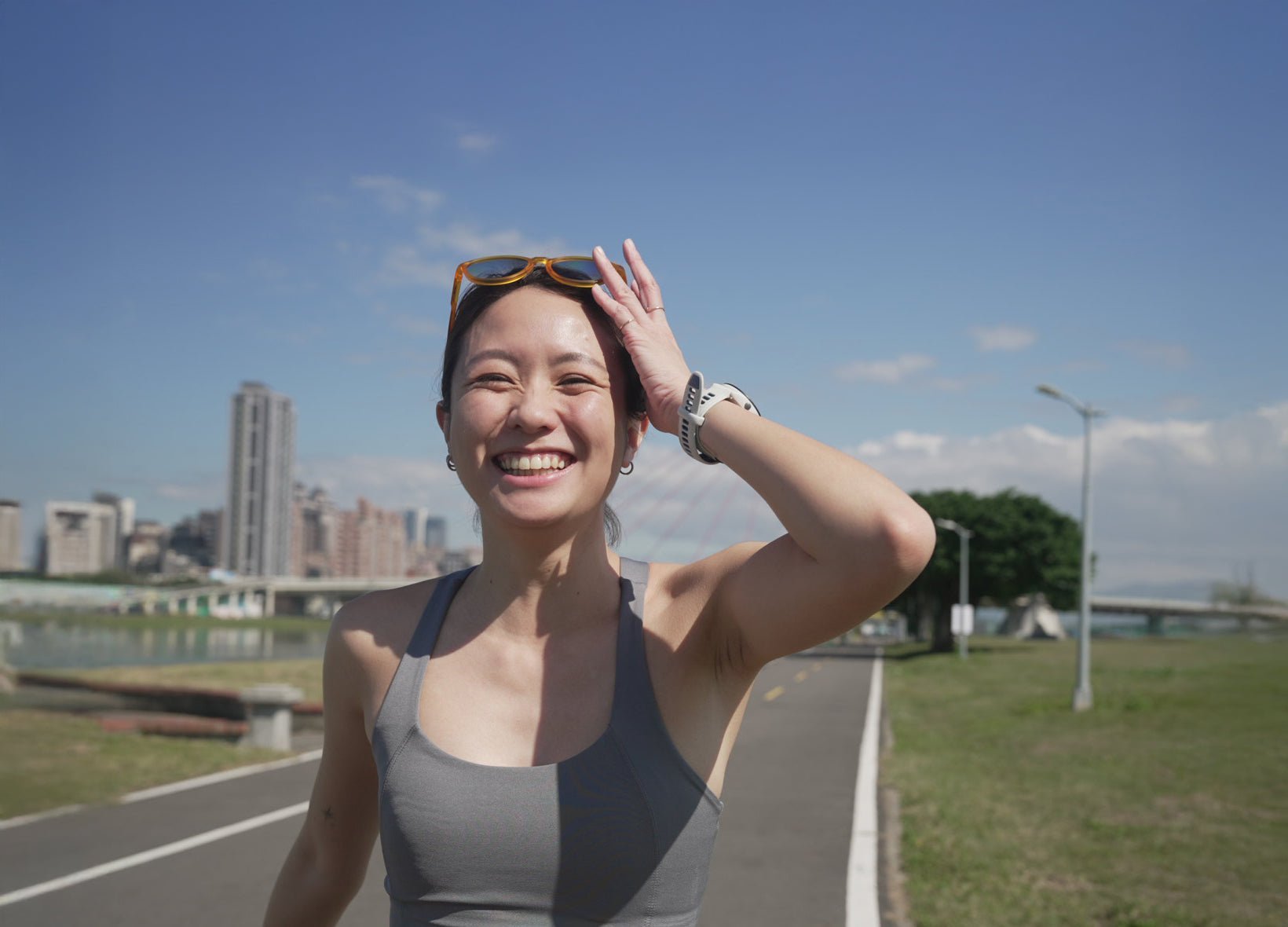

如果你也熱愛跑步,你可能曾在越野林間、河濱公園,或是馬拉松賽道上看過她;你甚至還有可能跟過她的配速列車!高挑亮麗的外形、健康陽光的小麥色肌膚,讓她在人群中格外顯眼——她是 Emily 學姊,也是一位喜歡運動、記錄生活的創作者。

「學姊」這個稱號的由來很隨性。一次越野跑,她巧遇學生時期的學弟妹,對方熱情地喊著「學姊!」,喊著喊著,這稱呼便自然地成了她的專屬綽號。除此之外,她還有個可愛的乳名——「粗粗」。不是因為個性,而是與相對纖細的身材相比,她的小腿與腳踝顯得結實粗壯,兩位姊姊因此給了她這個半開玩笑的名字。而這個帶點無奈的乳名,彷彿也預告了她未來與運動的不解之緣。

其實,Emily 從小就喜歡運動,也曾嚮往加入田徑隊,卻被擔心長期訓練會使她過於粗壯的媽媽阻止。在家人的期待下,她逐漸收起了對運動的熱情。但運動這件事在她的世界裡,似乎還是悄悄地留下了一點痕跡。

大學時期,為了多陪伴媽媽,她開始利用晚上時間,和媽媽一起到家裡附近的國小操場散步。不論是閒聊瑣事、更新日常還是只是默默地陪伴彼此走著,那段專屬於母女的時光,都靜靜地縫進了生活的縫隙裡。慢慢地,散步變成了跑步,操場繞圈也延伸到了河堤邊的大公園。為了湊滿「日行一萬步」目標,她們甚至帶著計步器,一圈圈、一步步地,把距離換成了笑聲與喘息聲。這個與媽媽共同養成的運動習慣,不僅讓兩人的關係更緊密,也為她日後跑向越野跑,打下了穩固的基礎。

從失戀的迷霧中,跑出全新的自己

「在喜歡往戶外跑之前,我是不曬太陽的那種女生。」

讓她真正踏入運動世界的契機,源於一場深刻的失戀。分手前,她總渴望有人陪伴,也嚮往能奔進林間小徑,但男友與朋友都興致缺缺,於是這個念頭只能在心裡反覆醞釀。分手後,她試著接受一個人的狀態,也多了股「不試可惜」的衝動——於是,她報名了期待已久的越野跑課程。踏上山徑的那天,陽光穿過枝葉,在腳邊灑下斑駁的光影,耳邊只有呼吸與心跳的節奏。她發現,越野跑不需要組隊,只要邁開步伐就能啟程。這種「一個人也能完成」的獨自挑戰感,讓她像重生般,重新感受到成就感與自由。她在呼吸與腳步之間,逐漸走出情傷,也走進一個全新的生活圈。

然而,就像山路不可能一路平坦,改變從不只是浪漫的。當她開始為了早起運動而不得不推掉與朋友的深夜聚會,生活型態與交友圈的差距,讓她更深刻地體會到孤獨,也更學會與自己相處——獨自開車、逛街、做任何想做的事,都成了一種暢快的享受。她不再是那個害怕改變、依賴他人的女孩,而是學會在獨處裡找到力量的成熟女人。

這份力量也形成了一個強大的鼓勵,讓她從不會騎腳踏車到能完成三鐵接力,從不會滑雪到漸漸喜歡上雪地。Emily 看似勇於挑戰,但她卻笑著說自己是一個「超級膽小」的人。她坦言:「我不是一個很喜歡挑戰的人,但是我是一個很害怕後悔的人。」她不希望自己沒有親身嘗試過,就輕易斷定不喜歡;也害怕因為膽怯,而錯過人生中那些美好的風景與體驗。正是這份對後悔的恐懼,驅使著她不斷擴大舒適圈,也為她日後更大膽的人生選擇,埋下了關鍵的伏筆。

用一場勇敢的叛逆行動,從安逸跳進未知

在成為自由創作者之前,Emily 是個標準社會期待下的上班族。從小到大,順著家人的期望,選擇穩定的學業與工作,安穩地成為社會輸送帶上的一顆小螺絲釘。這份安逸與穩定,維持了十年,直到她開始運動,才讓內心那隻沉睡已久的「叛逆野獸」悄悄甦醒。

運動圈友人的生活型態,讓她看到人生的另外一種可能。她不禁好奇,為什麼他們能夠持續做著熱愛的事情,同時又能養活自己?當她看著身邊的同事,為了工作忙到沒有時間陪伴孩子;她開始反思,難道要等到退休後,才能擁有時間自由,去掌控自己的人生嗎?人生到底是為什麼而忙?為什麼一輩子只能被工作填滿呢?她內心深處的掙扎與不滿被徹底點燃。

離職的前一年,她的工作異常忙碌,同時也嘗試以接案作為副業,起初只是當作賺點零用錢,沒想到當大量的接案工作湧入之後,反而讓自己全年無休、忙得蠟燭兩頭燒。這份超負荷的生活,讓她感到被掏空,也意識到自己無法兼顧。在那個迷茫又焦慮的階段,她只能從 Podcast 中聆聽他人的經驗,尋求思想上的碰撞,以找到突破現狀的勇氣。

她曾經猶豫過,以現在的年紀,真的可以放手一搏、全職做自媒體嗎?同時也在思考,當年齡已經過了社會期待的框架,那到底還有什麼是不能打破的呢?是不是只有離職,她才能更接近自己的理想生活?

那段長達一年的掙扎,最終在一個平常的夜晚畫下句點。她鼓起勇氣,向媽媽坦承自己離職的決定,本以為會迎來一場暴風雨般的「唸經」,沒想到媽媽只是淡然地說:「反正我本來就沒有要你養我,你養好你自己就好。」這句話看似冷淡,卻充滿了深沉的愛與信任,讓她瞬間卸下了心中的大石。她知道,家人對她的支持,遠遠超乎她的想像。

回顧這段轉變,Emily 坦言,雖然在外人眼裡,她可能放棄了穩定的年薪,但她從不後悔。因為這些外在的物質,遠遠不及她透過能自由運用時間所獲得的寶貴人生體驗與成長。她用行動證明,人生不該只有一種活法,而她也正在為自己,活出一個全新的可能。

從熱愛到倦怠:當樂趣變成生計,還能找回最初的自己嗎?

成為全職創作者之後,Emily 的生活看似充滿了自由與熱情,但她很快便遇到了另外一個意想不到的挑戰。當她喜歡的運動變成工作時,她發現,那份純粹的快樂正在一點一滴地流失。

每天排訓練課表、設定目標,完成任務的壓力像無形的枷鎖,讓她對運動的熱情逐漸變成沉重負擔,甚至不再想透過運動結識新朋友。這種巨大落差與不快樂,讓她陷入長時間的迷茫。

她開始反思:運動,是為了快樂,還是為了工作?當運動變成逃避現實壓力的出口,這樣的狀態真的健康嗎?在那個迷茫的時期,Emily 決定為自己撕下「運動KOL」的標籤,讓自己回歸最單純的狀態。她不再要求自己每週跑五天,不再執著於成績與表現,而是隨心所欲地運動,去感受每一次呼吸與心跳的節奏。她學習放下外界與自我設限的期待,讓運動回歸「體驗」的本質。

「我還是喜歡運動,但是運動不應該讓生活變得更糟。」

這段心境上的轉變,讓她明白了,運動不應該佔據她全部的人生,就像工作也不該如此。她學會了在運動與生活之間尋找平衡,並將每一次運動,都視為與自己相處、對話的珍貴時光。她也知道,當感到失衡時,就允許自己大哭一場。雖然眼淚無法解決問題,但卻能宣洩當下的情緒,讓自己有喘息的空間,然後重新整理思緒,繼續前行。

放下偏見,才能活出最真實、自在的樣子

從事創作者的這一年,Emily 對自己有了更深刻的認識——真正的挑戰,不是外界的目光與壓力,而是來自自律與內在驅動的考驗。沒有老闆、沒有打卡時間,也沒有人指引方向,她必須自己汲取靈感、主動吸收新知,並在內容中創造出屬於自己的風格。

她也學會了打破「執著於自己的想法」這件事。透過與不同圈子的人接觸,她發現,同一件事從不同立場去看,會有截然不同的解讀,而這些視角都可能帶來意想不到的啟發,她也享受這種思想上的交流與碰撞。她相信,自由創作者應該要保有好奇心,才能讓自己持續進步,也避免讓自己困在狹隘的同溫層中。

這份好奇心,也帶她走進了一次深刻的體驗。因為想知道盲人如何完成路跑賽事,以及想更了解陪跑員與配速員的差異,她報名參加了一場盲人路跑活動。比賽中,她主動與一位陪跑員攀談,並透過觀察與言談中更了解這個角色。原本以為,自己曾擔任過配速員,這份工作應該駕輕就熟,沒想到一踏上賽道就被現實打臉——陪跑員的任務與配速員完全相反,視障跑者需要的陪伴是更全面的,因此她必須放下主導權,成為視障跑者的「眼睛」,用細膩的語句描繪眼前的每一個路況與風景,並讓腳步與對方同頻。這不只是觀察力的挑戰,更是一場耐心與專注的考驗。那一刻,她深刻感受到自己的渺小,也看見了能力上的不足。

這段經歷,讓 Emily 明白,作為創作者需要更多的同理心,以及願意聆聽多元聲音的開放心態。她也學會了勇於接受不足,並持續打磨自己。她坦言,過去的自己有時顯得固執,總愛與人爭辯是非對錯;而現在,遇到觀點分歧時,她會先停下腳步,嘗試從對方的角度去理解——她意識到,彼此在意的重點不同,並不代表誰對誰錯。透過不斷的練習,她開始懂得如何真切地同理他人,而非抱持著憐憫與同情。這份內在的轉變,讓她從過去那個習慣堅持己見的自己,逐漸蛻變成一個更加圓融、成熟的女性。

回歸初心,用體驗創造連結

在成為創作者的路上,Emily 也曾面臨許多合作邀約的取捨。她坦言,當金錢的誘惑擺在眼前時,一開始真的很難拒絕。但隨著時間的磨練,她學會了問自己一個關鍵問題:「如果我接了,我會怎麼看待自己?」除了用旁觀者角度、客觀地審視這個合作是否符合自己的價值觀之外,她也相信,任何關係只要一開始感覺不對,就應該喊停。這份順從本心的堅持,讓她逐漸建立了屬於自己的篩選機制。螢光幕前的她,也選擇展現最真實的模樣,不刻意包裝,也不設定形象。她認為,當自己越真誠,就越能吸引到真正欣賞她的人,也更容易找到與自己價值觀契合的夥伴。

回憶起幾次令她印象深刻的合作與作品,Emily 的眼神中閃爍著光芒。有一支她很喜歡的人物介紹影片,主角是勇於跨出舒適圈、活出自己步調的「瘋媽」。Emily 在一場淨灘活動中認識她,當時瘋媽與孩子的互動、孩子樂於助人的模樣,都讓她深受吸引並產生好奇。但她沒有貿然打擾,而是先默默追蹤,直到發現瘋媽開辦永生花工作坊,才主動報名參加。

Emily 提到那次製作永生花的過程,真正手作的時間很少,大部分都在彼此交流與分享。她從瘋媽的故事中汲取了許多力量,也讓她意識到自己很喜歡透過這樣的方式,去認識一個人的真實面貌,她同時也希望能將這份美好傳遞出去,讓更多人認識瘋媽。

另一次難忘的合作,是參與永豐銀行贊助的「恁的演唱會」。那是一場專屬長輩的大型戶外演唱會,透過演唱一首首長輩們年輕時熟悉的經典曲目,讓社區長輩重返青春年代,排解心中孤寂、並創造新的美好回憶。她看著年長者推著自己的長輩前來,一起聽著懷舊歌曲,那份真切的人情味讓她深深動容。

Emily 說:「如果我沒有走出辦公大樓,可能這輩子都不會有機會認識瘋媽;如果不是這份工作,我可能永遠不會知道有這樣美好的活動存在。」這讓她感受到,這份工作不僅僅是產出內容,更是能夠接觸不同世界、傳遞溫暖與美好價值的橋樑。她也期待未來能透過自己的分享,讓更多人看見她所發現的美好。

走出螢幕,用陪伴與溫柔同行

談到下一個階段的目標,Emily 希望自己不再只是隔著螢幕傳遞訊息,而是走進真實生活,與人面對面地相遇。她記得,過去的自己也曾被困惑與壓力籠罩,卻找不到一個能安心傾訴的地方。那種感覺,就像迷失在寂靜的森林中,只能獨自在黑暗中摸索前行。也因為走過那段孤單的路,她更想為別人點起一盞燈,透過分享自己的故事,讓那些默默關注她的人,找到一個能放心靠近、卸下心防的存在。

她計劃舉辦一些小型的自我探索聚會,邀請大家透過活動互相交流、認識彼此,透過彼此分享故事,讓每個人都能感受到——我們都一樣,沒有人是完美的,你並不孤單。Emily 希望這些聚會能成為一個出口,讓大家在不同的人生時刻,都能找到溫暖的共鳴。她不想成為站在高處的「主講人」,而是期待與大家並肩坐在同一張桌子,一起探索、傾聽、成長。

「我希望影片上線的時候,我已經實現了。」她笑著說,眼裡閃著期待。對 Emily 來說,這不只是一場活動,更是一份真誠的承諾——只要有能力,她就會讓這份溫暖持續綻放,照亮更多在迷茫中尋找方向的人。

IG Reels 訪談影片請看:

上篇 盡請期待

想更認識 Emily 學姊 ,歡迎追蹤:

Instagram|emily.h.nov

Facebook|Hsieh ting hsuan

攝影 / 屠子豪

採訪編輯 / VIGHT - Hanne

撰文時間 / 2025 年 8 月 13 日

Share:

2025 享受 SUN 曬,跟 VIGHT 淨灘去——宜蘭梗枋海灘|VIGHT活動